Kejaksaan Agung Republik Indonesia tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar. Langkah hukum ini mencuat setelah tim penyidik melakukan penggeledahan di kediaman pribadi sang mantan menteri, menambah daftar panjang rentannya sektor sawit terhadap praktik korupsi. Penyelidikan yang berfokus pada periode 2015 hingga 2024 ini mengindikasikan adanya kerugian negara yang signifikan, menggugah perhatian publik terhadap kompleksitas regulasi dan implementasi kebijakan di salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia.

Kasus yang kini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung ini tidak hanya menempatkan nama Siti Nurbaya Bakar dalam pusaran dugaan pidana, tetapi juga menyoroti kembali isu pemutihan lahan sawit di kawasan hutan. Kebijakan ini, yang bertujuan memberikan legalitas terhadap perkebunan sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan, dinilai oleh berbagai pihak sebagai celah besar yang dapat disalahgunakan untuk praktik korupsi. Walaupun penggeledahan di rumah Siti Nurbaya telah dilakukan, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadapnya dalam kapasitas sebagai menteri belum dilakukan, namun pemanggilan akan dijadwalkan. Fokus utama penyidikan adalah pada tata kelola sawit periode 2015-2024, yang seluruhnya berada di bawah kepemimpinan Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK.

Babak Baru Penyelidikan Tata Kelola Sawit

Penyelidikan mendalam oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi tata kelola sawit ini telah bergulir sejak Oktober 2024. Kala itu, tim penyidik Jampidsus melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk Sekretariat Jenderal, Sekretariat Satuan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Satlakwasdal), serta tiga kantor direktorat yang menangani urusan pelepasan kawasan hutan hingga penegakan hukum. Dari penggeledahan tersebut, berhasil disita empat boks dokumen fisik dan barang bukti elektronik yang berkaitan erat dengan proses pelepasan kawasan hutan. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit, yang diduga telah menimbulkan kerugian negara, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan.

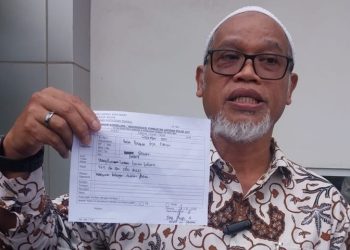

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menguraikan bahwa modus operandi korupsi yang tengah diusut meliputi dua aspek utama. Pertama, penyalahgunaan metode pelepasan kawasan hutan. Kedua, penerapan Pasal 110A dan 110B dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Pasal-pasal ini mengatur mengenai denda administratif yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang menanam sawit di kawasan hutan. Bagi perusahaan yang telah mengantongi izin usaha sebelum UU Ciptaker berlaku, negara memberikan pengampunan dari sanksi pidana dengan syarat membayar denda administratif. Sementara itu, bagi yang tidak memiliki izin usaha sebelum UU Ciptaker disetujui, diwajibkan melakukan pemulihan kawasan hutan. Implementasi kedua pasal ini diawasi oleh KLHK, instansi yang kala itu dipimpin oleh Siti Nurbaya Bakar. Perkembangan signifikan dalam kasus ini terjadi setahun lebih kemudian, ketika Kejaksaan Agung mengumumkan penggeledahan di kediaman Siti Nurbaya.

Pemutihan Lahan Sawit: Celah Korupsi yang Terbuka Lebar

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menduga kuat bahwa dugaan korupsi tata kelola sawit yang diusut Kejaksaan Agung memiliki kaitan erat dengan mekanisme pemutihan sawit dalam kawasan hutan. Menurut Walhi, kebijakan ini “dapat menjadi cela besar praktik korupsi.” Pemerintah sendiri menargetkan lebih dari 3 juta hektare lahan sawit di kawasan hutan untuk diputihkan, dengan target penyelesaian paling lambat September 2024. Program pemutihan lahan sawit ini bertujuan memberikan status legalitas terhadap perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan, sekaligus meningkatkan tata kelola, memungut denda administratif, dan mengumpulkan pajak dari perusahaan. Namun, Transparency International Indonesia (TII) menyoroti bahwa kebijakan ini “hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar” yang selama bertahun-tahun diduga melanggar hukum tanpa mendapatkan konsekuensi yang berarti.

Riset yang disusun oleh Transparency International Indonesia (TII) lebih lanjut menguraikan bahwa akar permasalahan korupsi di sektor sawit berasal dari kompleksitas birokrasi dalam pemberian izin pelepasan kawasan hutan. Birokrasi yang rumit ini sering kali dijadikan celah untuk menyalahgunakan wewenang. Konsep pelepasan kawasan hutan ini kerap diwujudkan melalui mekanisme pemutihan yang diberikan kepada korporasi. TII menyebut pemutihan izin perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan sebagai “langkah kontroversial” dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, setidaknya 1,7 juta hektare kebun sawit telah diputihkan, mencakup lebih dari 1.600 izin usaha. Keberadaan kebun sawit di kawasan hutan dianggap sebagai “masalah besar” oleh TII. Pada tahun 2019, tercatat ada 3,37 juta hektare kebun sawit yang berada di kawasan hutan. TII berpendapat bahwa eksistensi jutaan hektare kebun sawit di kawasan hutan merupakan “aktivitas ilegal” yang seharusnya mendapatkan penegakan hukum tegas demi mencegah kerusakan lingkungan. Namun, kenyataannya berbeda. Alih-alih menindak tegas, pemerintah justru menerbitkan Pasal 110A dan 110B dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan jalan bagi kebun sawit ilegal untuk mendapatkan legalitas melalui pemenuhan persyaratan administrasi, termasuk izin pelepasan kawasan hutan.

Secara historis, Walhi Indonesia mencatat bahwa pemerintah telah lama “memberikan ruang pengampunan untuk korporasi yang melakukan kejahatan kehutanan.” Beberapa regulasi yang dianggap ‘mengakomodasi’ praktik ini termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015. Kedua peraturan ini memberikan waktu kepada korporasi yang beraktivitas di kawasan hutan untuk mengurus kelengkapan administrasi paling lama enam bulan. Ini berarti, korporasi yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan dapat memperoleh status legal asalkan mengurus izin pelepasan kawasan hutan. Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menegaskan bahwa bukannya melakukan penegakan hukum, pemerintah justru menerbitkan Pasal 110A dan 110B dalam UU Ciptaker. Proses pemutihan kebun sawit di kawasan hutan, menurut Uli, “sangat tertutup.” Keterbukaan informasi mengenai basis data yang digunakan pemerintah untuk menghitung luasan konsesi, luas hutan yang ditanami sawit, dan luas tutupan hutan sebelum dibuka menjadi perkebunan, masih menjadi pertanyaan besar.

Tudingan soal transparansi ini mengarah pada pertanyaan siapa yang diuntungkan dari pemutihan kebun sawit. Rekapitulasi data dari Greenpeace dan TheTreeMap (2019) menunjukkan lebih dari 3 juta hektare tanaman kelapa sawit ditanam di dalam kawasan hutan di Indonesia, termasuk hutan konservasi dan lindung. Wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terluas berada di Sumatra (61,5%) dan Kalimantan (35,7%). Dua provinsi, Riau (1.231.614 hektare) dan Kalimantan Tengah (821.862 hektare), menyumbang dua pertiga dari akumulasi nasional. Data ini juga mengidentifikasi 25 grup sawit anggota RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang terlibat dalam penanaman sawit di kawasan hutan. Grup korporasi besar yang terlibat dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan, menurut riset TuK Indonesia, “menerima dukungan keuangan yang signifikan dari berbagai lembaga pembiayaan” baik domestik maupun internasional. TuK Indonesia mencontohkan kasus di Kalimantan Tengah, di mana lembaga pembiayaan memiliki keterkaitan erat dengan korporasi sawit besar yang beroperasi, menciptakan kompleksitas dalam pengawasan dan penegakan hukum.

TuK Indonesia menggarisbawahi bahwa pemutihan kebun sawit di kawasan hutan meniadakan tanggung jawab pemerintah dalam tiga aspek: lingkungan, pertanggungjawaban terhadap subjek yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan, dan pertanggungjawaban negara itu sendiri. Dengan memutihkan kebun sawit di kawasan hutan, negara dinilai abai terhadap tanggung jawabnya dalam menciptakan kehati-hatian, kepastian berusaha, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Sekretaris Jenderal TII, Danang Widoyoko, menekankan bahwa potensi praktik korupsi di sektor pengelolaan sawit dipicu oleh lemahnya pengawasan dan keterlibatan aktor-aktor penting dari sisi negara maupun korporasi. Modus korupsi di sektor sawit mencakup manipulasi data tata ruang, pemalsuan dokumen AMDAL, hingga penerimaan suap untuk memuluskan perizinan. Sebelum kasus Siti Nurbaya, publik telah dihebohkan oleh kasus korupsi Surya Darmadi dari PT Duta Palma dan Darmex Agro Group yang merugikan negara Rp78 triliun, serta kasus korupsi minyak goreng yang melibatkan Kementerian Perdagangan dan pihak swasta, termasuk suap kepada tiga hakim terkait fasilitas ekspor minyak sawit senilai Rp60 miliar. Danang Widoyoko menyarankan perlunya pencegahan korupsi di perusahaan dan pemerintah untuk meminimalisir potensi korupsi, kecurangan, dan konflik kepentingan.

Transparency International Indonesia (TII) pernah merilis penilaian terhadap 50 perusahaan sawit di Indonesia berdasarkan dokumen yang dapat diakses publik, seperti laporan keuangan, keberlanjutan, kode etik, dan kebijakan antikorupsi. Hasilnya, skor rata-rata 3,50 dari maksimal 10, mengindikasikan bahwa perusahaan sawit di Indonesia tidak memiliki transparansi yang memadai. Skor rendah ini dikhawatirkan dapat mengarah pada konflik kepentingan dan transaksi tersembunyi yang tidak terlacak publik atau jauh dari pengawasan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ekspansi Sawit di Tengah Isu Korupsi dan Lingkungan

Di tengah penyelidikan dugaan korupsi tata kelola sawit, muncul pula rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit yang justru menuai kritik dari berbagai kalangan. Dua bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam penertiban usaha berbasis sumber daya alam. Hingga awal Januari, Satgas PKH dilaporkan telah menertibkan dan menguasai kembali sekitar 4,09 juta hektare perkebunan sawit dalam kawasan hutan, di mana hampir 1 juta hektare di antaranya dialihkan untuk fungsi konservasi. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa upaya ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Namun, upaya penertiban ini dibarengi dengan rencana ekspansi yang dianggap kontradiktif. Pada Desember 2024, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah perlu menambah penanaman kelapa sawit, dan menyebut isu deforestasi akibat perkebunan sawit “tidak usah ditakuti.” Pada Maret 2025, Kementerian Kehutanan mengeluarkan ketentuan pemutihan kebun sawit seluas 800 ribu hektare, mayoritas terhubung dengan korporasi besar. Pemutihan ini memberikan status legal terhadap kebun-kebun sawit yang sebelumnya bermasalah. Surat yang ditandatangani Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebutkan lebih dari 400 perusahaan sawit beroperasi di kawasan hutan tanpa izin resmi. Lebih lanjut, pada akhir 2025, Presiden Prabowo kembali mengutarakan keinginannya untuk menambah luas lahan sawit, kali ini di Papua, sebagai salah satu cara merealisasikan swasembada energi dalam lima tahun ke depan. Ia meyakini Papua memiliki sumber energi yang baik dan potensi untuk menghasilkan bahan bakar nabati terbarukan dari kelapa sawit, singkong, dan tebu.

Rencana penambahan kebun kelapa sawit ini dikhawatirkan akan memperburuk ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan ancaman deforestasi. Penelitian Auriga Nusantara dan Walhi Indonesia (2022) menunjukkan bahwa alokasi hutan untuk konsesi logging mendominasi dengan 11,3 juta hektare, diikuti oleh perkebunan kayu (6 juta hektare), dan perkebunan sawit (6 juta hektare). Distribusi lahan sangat timpang, di mana sekitar 92% dikuasai korporasi dan hanya 8% dikelola masyarakat. Ketimpangan ini terlihat signifikan di Kalimantan (24,7 juta hektare lahan korporasi vs 1,07 juta hektare masyarakat) dan Sumatra (11,9 juta hektare lahan korporasi vs 910 ribu hektare masyarakat). Sekitar 2,9 juta hektare lahan perkebunan sawit berasal dari konversi hutan alam, dengan perkebunan skala besar menjadi faktor utama hilangnya tutupan hutan. Ekspansi ini berpotensi “memperparah konflik agraria serta degradasi lingkungan” yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat setempat. Dengan demikian, pekerjaan rumah pemerintah dalam persoalan sawit masih sangat panjang, melibatkan penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi, dan penataan ulang distribusi lahan demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.